荒野求生,敢输也是一种赢 | 今豫网言

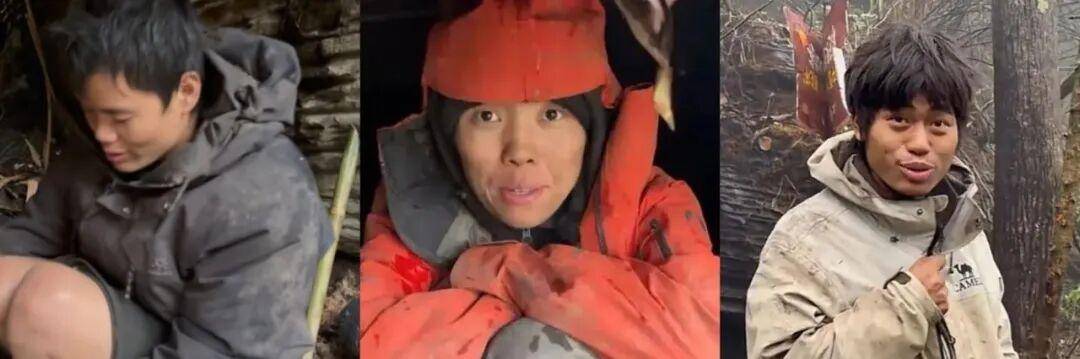

在张家界险峻的山林中,一场荒野求生比赛火遍全网。医学毕业生“返祖”精神状态、唯一留存女选手“冷美人”瘦成闪电,名场面频频登上热搜。

当大家都在讨论谁生火技术更好,谁更会抓山鸡,谁能留到最后时,夺冠热门选手、来自河南信阳的退役特种兵王昌繁退赛。他说:“我觉得退出反而是一种胜利,这个比赛继续下去,会对人体造成一些不可逆的损伤。”

如今,我们普遍崇尚坚持到底、追求胜利,王昌繁却反其道而行之,激起了网友的思考。

视频来源:大河报

一、真正的强者,不是不知进退的莽夫

30天暴瘦28斤、身体逼近缺盐极限……在濒临极限时,退赛从不是怯懦的代名词,而是直面现实的理性抉择。作为退役特种兵,王昌繁无疑具备超强的意志力和求生技能,却在身体抵达极限前果断止步,这种选择绝非半途而废,而是对自身状况的清醒认知。

荒野求生的本质是挑战自我,而非透支自我。当继续参赛的代价是牺牲长远健康,退赛便成了最负责任的选择。

坚持30天,已然到达了成年人生理心理双重极限,观众也已经看到了这位退役军人的坚韧品格。更可贵的是,他用实际行动诠释了“量力而行”的智慧,这种清醒与克制比盲目坚持更具感染力。

坚持很难,放弃更难。生活中,很多两难抉择总结下来就是这样一句话。可如果明知走在错误的路上,那停下来,反而是另一种前进。

展开全文

来自河南信阳的退役特种兵选手王昌繁

二、胜利,从不止“夺冠”一种答案

当距离胜利还有10天,王昌繁选择了退赛。坦白讲,20万元冠军奖金与“每多活十天加五千元”的规则固然充满诱惑,但王昌繁坦言,退赛后要回归现实生活,规划着找工作,这更是脚踏实地的人生态度。

胜利的形态本就多元——挑战自我的勇气是胜利,认清边界的理性是胜利,激励他人的力量更是胜利。

你是否还记得,网球名将郑钦文在巴黎奥运会那场女单半决赛?激战3小时,她艰难逆转对手。赛后,她边擦眼泪边迎接胜利的画面火遍全网,热度甚至一度超过了夺冠时的场景。网友留言:“勇敢的人,不是不落泪的人,而是含着泪继续前行的人”“无助退却时就请看看这个画面吧”……

而面对今年的中网、武网、东京公开赛,三场重磅赛事摆在面前,却因伤病在身,郑钦文在尝试比赛后选择了退赛并回应:“因为感到疼痛加剧,为了职业生涯不想冒险。”既敢拼也能稳,敢于及时止损的人,会赢在未来。

有时,最难的自律,莫过于及时止损。适时止损是一场与自我的博弈,它要求人克服对“已经付出的”不甘心,用理性战胜情感。在经济学理论中,有种心理机制叫“损失厌恶”。那些敢于突破沉没成本、设定底线并严格执行的人,往往更能在危机中保留翻盘的火种。

任何事情,力用反了只会错得更多。抛弃赌徒思维,终结无意义的消耗,才能为更有价值的目标腾出空间。

三、你爱看的,是那个敢于挑战的“自己”

张家界的这场比赛,并不是第一档火起来的荒野求生。生吃野菜、净化雨水、抵御恶劣天气,网友看着选手一点点生火,给自己搭起避风挡雨的窝。在基因深处,人类对“生存”有着最根本的关注——在原始社会我们如何生存?荒野求生节目将观众带回了曾经的生存战场,满足了对“如果没有现代文明,我能否活下去”的好奇与想象。

大多数人无法、也不愿亲身经历荒野求生的艰辛、危险与孤独,却透过屏幕,以一种绝对安全的方式围观和体验。

参赛者在饥饿、寒冷侵蚀下,心理防线如何一步步瓦解,又一次次重建?如何在艰难环境中,一点点克服困难?与自然博弈的过程也是一场内心与自我的斗争。

选手们在极端环境下各尽其能应对生存考验

比赛中,有选手暴瘦34斤、遭遇毒蛇咬伤和蜜蜂蜇伤后理智退赛,有人则在荒野中释怀心结,与抑郁症和解后选择离开……他们的退赛都不是失败,而是完成了各自的人生课题。每个人的背景经历、性格特质、应对困境的独特方式,乃至他们的失误与幽默,都构成了鲜活的故事。

“现代奥林匹克之父”顾拜旦曾说:“人生最重要的不是凯旋,而是战斗。”人们之所以热衷于挑战不可能,除了有对另类人生体验的好奇向往,那份叫作潜能的生命力、名为挑战的勇气,才是最吸引人的部分。

荒野求生像一面多棱镜,它在一定程度上聚焦户外探险,唤醒风险意识,也带来质疑。

当流量大行其道,部分内容可能为了追求视觉效果而走向“表演化”或刻意制造冲突,使纯粹的挑战精神在娱乐化中变了味。同时,为求生而进行的狩猎、砍伐等行为,也持续引发有关动物保护与生态问题的伦理讨论。

说到底,荒野求生的魅力,不是逞能瞎折腾,而是在规则之内挑战自己的极限,感受自然的力量。我们围观这场挑战,本质上是被那份突破自我的勇气、直面困境的坚韧所打动。希望我们能从中收获对抗现实困境的力量,既敢拼搏也懂进退,活出自在与从容。

总策划:王玉娟

监审:李涛

统筹:朱琨 赵强

主编:王俊伟

审核:王振伟 冯祖选

执笔:于晴

责任编辑:杨琨

评论